Carlos Pitillas, psicoterapeuta: "El mayor peligro es usar las pantallas como regulador emocional"

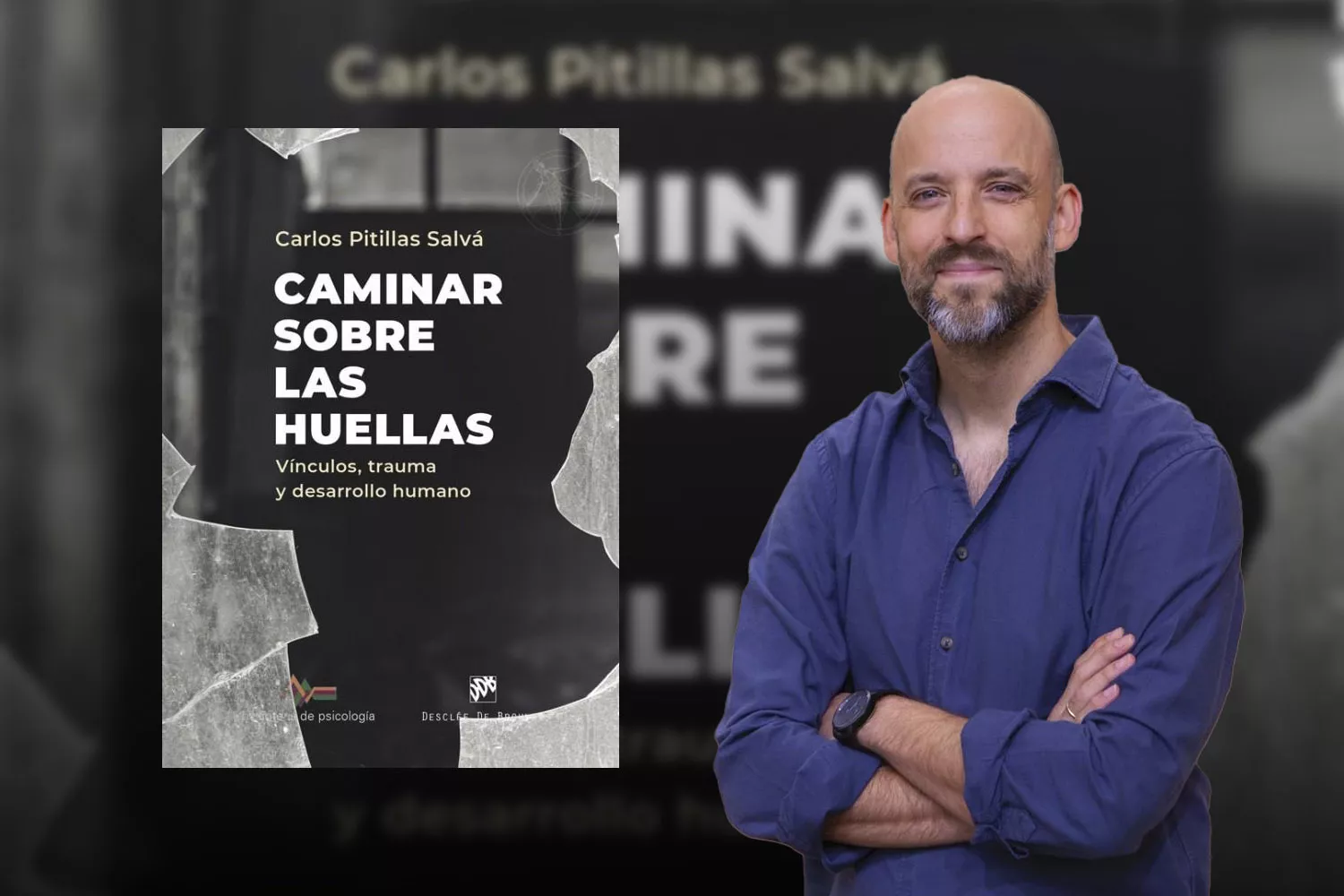

Entrevistamos al autor del libro 'Caminar sobre las huellas', un manual de psicología sobre la crianza, el apego y los traumas de la infancia, y cómo superarlos

Ya lo decía Federico García Lorca: “La ciudad libre de miedo, multiplicaba sus puertas”. Lamentablemente, en 2025 la incertidumbre se cierne sobre las metrópolis y secuestra, con la ayuda de los teléfonos móviles, las vidas de sus conciudadanos.

Entrevistamos a Carlos Pitillas (Madrid, 1982), doctor en psicología, director del máster en Psicoterapia Psicoanalítica Contemporánea de la Universidad Pontificia de Comillas y autor del libro Caminar sobre las huellas (Editorial Desclée de Brouwer, 2025).

--¿Qué importancia tiene el concepto de transferencia acuñado por Freud a la hora de entender el comportamiento humano?

--Freud descubre este concepto cuando algunos pacientes ponen en marcha sentimientos muy intensos hacia él. Unos sentimientos que no parecen corresponder a la situación y a la escena actual. ‘¿Cómo es que este paciente se enfada? ¿Cómo es que este me tiene miedo? ¿Cómo es que este otro me intenta seducir? ¿Cómo es que el siguiente está convencido de que le voy a rechazar o a castigar?’.

--Y esto le lleva a…

--Entonces, piensa: ‘Probablemente tiene que ver con conflictos emocionales no resueltos, con una escena anterior, con una relación pasada donde hubo dolores que no han podido resolverse y que son trasladados a nuestras relaciones más actuales’. Esta es la transferencia. Transferimos aspectos de nuestras relaciones anteriores y, muy particularmente, o con especial fuerza, podemos llegar a transferir aspectos dolorosos no resueltos de relaciones anteriores.

--Y yo que pensaba que vivíamos hacia adelante…

--Muchas veces nos encontramos respondiendo a una persona de nuestra vida actual, una pareja o un amigo, por ejemplo, con un nivel de intensidad y de rigidez que no corresponden a la escena actual. Si nos paramos a pensar, muchas veces es una respuesta que tiene más que ver con un dolor pasado y con un personaje pasado de nuestra historia. Estás respondiéndole a esa madre severa y crítica que tenías. Estás haciendo un pulso con ese padre autoritario que tenías. Estás defendiéndote de esos que te hicieron bullying cuando eras adolescente o de esa chica que no te trató bien. Y estás en una escena que transcurre 20 años después. Esto es una parte importante del funcionamiento humano. Tenemos cerebros que a veces responden más a una escena pasada que a la presente, aunque la escena esté muy atrás en el tiempo.

--¿Siempre caminamos sobre nuestras propias huellas?

--No. La idea es precisamente que la transferencia se vuelve especialmente fuerte y rígida, por un lado, en las distancias cortas. Es decir, en situaciones donde la intimidad y la vulnerabilidad son altas. No haces transferencia con todo el mundo, la haces allí donde te juegas mucho: en una amistad importante, en la relación con tus hijos, en la relación con tu pareja. Y, por otro lado, tendemos a transferir con más fuerza cuando aparecen conflictos intensos que pueden estar relacionados con lo que más daño nos ha hecho o con lo que más miedo nos da.

--Como por ejemplo…

--A mí me da miedo que me critiquen, a mi vecino le da miedo no estar a la altura y al tercero le da miedo que le hagan daño. Y ahí, cuando una situación actual se parece un poco a esos miedos, es cuando caminamos más sobre nuestras propias huellas. Pero hay muchos otros momentos de la vida en los que sí estamos más orientados hacia el futuro y más conectados con el presente real. Es un dinamismo y es una cuestión de grados. La gente que está muy traumatizada sí suele estar enganchada a dinámicas antiguas de manera más frecuente, más intensa. Están todo el rato como peleados con un asunto que no es de ahora.

--Ya lo dice el refrán: ‘El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra’. Tenemos una situación traumática, creemos haberla olvidado, superado, y luego aflora con otra forma y sin que seamos conscientes de ello. Ese es el problema, que tropezamos por desconocimiento, ¿no?

--Tal cual. Esto es parte del trabajo que intentamos hacer en el mundo de la psicoterapia: ayudar a las personas a darse cuenta de cómo están repitiendo un patrón que les deja en un mal sitio, un patrón de respuesta que les hace daño o que les hace daño a otros. Porque, como bien dices, muchas veces entramos en esas dinámicas sin ser conscientes.

--No nos damos cuenta…

--Pensamos que verdaderamente está legitimado. ‘Es que me ha mirado mal. Es que no me hace caso. Es que no me responde a WhatsApp… Y entonces me vuelvo agresivo, controlador. Y pensamos que tiene que ver con el presente y a veces necesitamos ayuda para percatarnos de que en realidad el problema no es ahora, el problema fue antes y lo estamos transfiriendo. Pero sí, el hecho es que cuánto más trauma, cuánto más dolor acumulado en nuestra experiencia infantil o adolescente, más vulnerables somos a repetir patrones de funcionamiento que son rígidos y que pueden ser destructivos para otros o para nosotros mismos. La persona muy traumatizada es más vulnerable a entrar en relaciones donde le van a hacer daño otra vez o en las que va a hacer daño a otros. Es más vulnerable a tener mucho miedo, a estar en alerta todo el rato, a utilizar defensas muy rígidas que hacen que los demás no le entiendan o no se acerquen o no le gusten. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola. El trauma lo que tiene no solo es que nos hace daño en un momento dado, sino que nos predispone a hacer cosas que son repetitivas, que son compulsivas y que tienden a reproducir una situación de malestar. Y por eso, de nuevo, volvemos al refrán de tropezar una y otra vez con la misma piedra.

--Dice la neurocientífica Nazareth Castellanos que hemos heredado los traumas y la resiliencia de nuestros ancestros…

--Sí, eso también es así. Yo estoy de acuerdo con esa propuesta. No sé exactamente a qué se refería ella, pero puedo imaginármelo. A veces no hay relato que nos permita entender de dónde viene o hacernos conscientes, pero resulta que soy bisnieto de un señor que sobrevivió a la Guerra Civil, que le hicieron mucho daño o que hizo mucho daño a otros y se convirtió en un padre, él mismo, muy duro y muy violento, y que a veces daba miedo y ese padre tuvo hijos, que luego fueron mis abuelos, que eran personas muy inseguras, que luego tuvieron hijos, que fueron mis padres, que me trataron con inseguridad. Entonces, yo ahora mismo soy el heredero de algo para lo cual a veces no hay una historia que se cuente en la familia. Por lo tanto, es muy difícil ser consciente de cómo a veces heredamos transgeneracionalmente, no solo de nuestros padres, sino generaciones para arriba. Y es que tenemos un cerebro que es muy bueno aprendiendo. Aprendiendo sobre todo del peligro y trasladando esos aprendizajes a las generaciones siguientes. Es probablemente una de nuestras formas más primitivas de asegurar que la generación siguiente va a salir adelante. Es decirle: ‘No entres en ese bosque, que hay lobos. No te enganches con un hombre que son todos malos. No seas feliz, que ser feliz es peligroso porque luego te va a ir mal. No te olvides de que a nuestro pueblo le hicieron mucho daño, porque si te olvidas y bajas la guardia, volverán a hacernos daño’. Somos buenos transmisores del peligro, de los aprendizajes de peligro, es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí como especie, pero también es lo que hace que algunos niños hereden miedos e inseguridades que no saben de dónde vienen y que ya no les hacen falta, en realidad.

--¿Cómo podemos evitar que el pasado nos perjudique en el presente?

--Es importante cultivar relaciones saludables que, de alguna manera, contrarresten aquellas inseguridades o aquellos dolores que cada uno de nosotros hemos tenido. Relaciones estables que contrarresten la incertidumbre en la que uno ha podido crecer. Relaciones de aceptación que contrarresten la crítica en la que uno ha podido crecer. Relaciones de simetría que contrarresten un pasado donde siempre he tenido que someterme a alguien que me ponía la pierna encima, ¿no? Alguien muy autoritario. Bueno, sería básicamente esta idea. Y es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Tendemos a irnos a veces a relaciones que se parecen demasiado a aquello que nos ha hecho daño cuando éramos más pequeños. Y lo mejor que podríamos hacer en realidad es irnos a un sitio que aporte algo nuevo, que nos dé algo diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir en términos de inseguridad. Este es un primer consejo para la resiliencia: engancharte en redes sociales que te aporten seguridad.

--¿Y la segunda?

--La segunda es intentar hacer relato. Intentar construir una historia sobre de dónde vienes tú y cómo eso te hace particularmente vulnerable a algunas cosas. Yo soy especialmente vulnerable a sentir que me van dejar de hacer caso porque vengo de un sitio donde era el hermano pequeño y nadie me miraba mucho y entonces, cuando estoy en pareja, esto es lo primero que se me enciende. La sensación de que van a dejar de hacerme caso y entonces me vuelvo muy controlador y muy bestia. Bueno, esto es hacer relato. Hacer relato es mirar hacia atrás y saber cuáles son los puntos débiles que yo traigo en función del sitio del que vengo. Esto nos da más libertad. Para elegir, para poder decir no quiero seguir siendo así, voy a intentar manejar esto mejor, voy a intentar ir a relaciones donde no sea tan probable que pase esto, etcétera. Yo creo que esas son las dos grandes cosas que podemos intentar.

--El hecho de que estos traumas, estas partes conflictivas de la propia experiencia se mantengan en un estado incipiente, sin procesar, es un arma de doble filo. ¿La única solución es la introspección y dejarse ayudar, ponerse en manos de un profesional? ¿Cómo podemos detectar que acarreamos, que cargamos esos traumas, esas experiencias conflictivas y ponerles remedio?

--Una forma de darse cuenta, una especie de bandera roja, es cuando nos encontramos respondiendo o reaccionando de formas automáticas y muy intensas a estímulos que en realidad no son para tanto. Tuve una pequeña bronca en casa y de repente me encontré dando golpes a una pared. Hubo un día en que mis amigos no me hacían mucho caso y de repente me volví alguien muy agresivo o me retiré y no volví a hablarles. Son reacciones automáticas, son reacciones muy intensas, son reacciones muy rígidas. Hay palabras técnicas para esto. Una forma de decir esto es que se activa un estado disociado, como una especie de capsulita dentro de nuestra identidad, que se enciende y nos convierte en alguien que va en automático y que va en una versión muy intensa de comportamiento. Sea como sea, todos hemos pasado por aquí, pero si es muy frecuente, si me encuentro con mucha frecuencia en estas situaciones donde soy una versión rígida y automática y destructiva de mí mismo, lo más probable es que haya algo ahí que se está activando y que está en la zona de lo traumático o de la inseguridad, de una inseguridad muy grande que no he procesado, y como no está procesada, por eso se activa en automático. De repetente me encuentro pegándole gritos a mi hijo de tres años o dándole una paliza. ¡Imagínate! Pues esto es un estado automático, que tiene que ver con mi propio trauma que no ha sido procesado y se enciende y secuestra mi comportamiento. Coge el volante. Esta es una buena bandera roja. Algunas de esas situaciones o vulnerabilidades las podemos tratar, entre comillas, nosotros solos con estas ideas que yo he transmitido antes, intentando estar en sitios de mayor seguridad, intentando pensar de dónde me viene esto, por qué me pasa esto, qué quiero hacer con ello. Y en otras ocasiones es tanto el daño y es tanto el automatismo y el salto es tan fuerte, que sí necesitamos llevarlo a un sitio donde poder explorarlo con más seguridad y sin poner en peligro a otros.

--'Caminar sobre las huellas' es un libro para psicoterapeutas y profesionales de la psicología, pero las partes segunda, tercera y cuarta pueden resultar muy útiles e interesantes para padres y madres que quieran profundizar en los vínculos paterno-filiales y en el desarrollo humano en edades tempranas. Por ello, quería preguntarle cuáles son los errores más comunes que comete el ser humano durante la crianza de los hijos en la actualidad.

--Un error común que me encuentro es confundir el afecto por la falta de estructura y de límites. Algunos padres piensan que querer o respetar al niño significa renunciar a su propia autoridad y a su propio poder. Y esto, a medio largo plazo, deja a los niños muy desprovistos de estructura, muy desprovistos de guía y muy desprovistos de seguridad. Aparecen escenas donde los padres, como no se hacen cargo de su propia autoridad, son todo el rato pequeñitos con sus hijos y los hijos necesitan a alguien grande que les ayude a regularse emocionalmente, a planificar su comportamiento y a inhibir los comportamientos difíciles, pero esa persona grande no llega nunca porque tenemos un padre o una madre que está convencido de que para querer al niño tiene que ser siempre alguien hiper respetuoso y sin autoridad. Y esto es una de las trampas en las que creo que ha caído una parte importante de la población, de algunos padres de mi generación y de las generaciones que vengan un poco después.

--Dígame otro error…

--Otro error generalista, que es contradictorio con lo que te acabo de decir, pero también me lo encuentro, es pensar que el éxito futuro de los niños pasa por convertirlos en personas autónomas desde el principio. Hay como un impulso a veces en algunas familias por hacer que el niño se autorregule solo, socialice enseguida, que no se malcríe, que no sea dependiente, que no sea blando… Y esto a veces se implementa con demasiada prematuridad. A veces me encuentro con padres y madres que se vuelven impacientes porque su niña de dos años está otra vez no pudiendo dormir toda la noche del tiro. Bueno, es que es un organismo en maduración, es un organismo que a veces se vuelve infantil otra vez. O porque su bebé de un año necesita para consolarse que lo cojas en brazos. ¿No debería ya consolarse solito? Este tipo de miedos, el miedo a que el niño se vuelva dependiente y malcriado, a veces conduce a los padres a empujar demasiado pronto a los niños y a cortar algunos lazos de seguridad que son importantes.

--Hay una frase que me encantó porque suena muy poética: “La crianza es un escenario cargado de futuro”. ¿Algún consejo práctico?

--Los padres, sobre todo si vienen de un sitio o de una historia de inseguridad, a veces se están jugando su propia seguridad en la crianza del niño. Se están jugando su sentido de aceptación, de competencia, su sensación de ser queridos o no ser queridos. A veces en la crianza algunas personas ponen en juego algo que es muy suyo, muy individual de su propia seguridad. Y entonces, la crianza es un escenario cargado de futuro. Mi primer consejo sería intentar separar. Yo vengo de un sitio donde era difícil sentirme querido y eso me ha dejado siendo muy vulnerable, pero voy a intentar que mi hijo no sea la solución a eso. Mi hijo tiene que ser una persona independiente de mis necesidades más inseguras. Yo vengo de un sitio donde la única forma de hacerte entender era a gritos. Había que competir y el que se quedaba con la última palabra era el único al que escuchaban. Entonces, mi tentación es ser ese padre para mi hijo. Un padre competidor y rival, pero mi consejo es separar. Todos traemos nuestra mochila y es bueno, para proteger el desarrollo de nuestros hijos, separar, en la medida en la que podamos. Separar nuestros asuntos no resueltos de la crianza. Estos asuntos me los llevo a otro sitio. Se los cuento a un amigo, se los cuento a un terapeuta, los trabajo conmigo mismo.

--¿Y el otro consejo?

--El otro es intentar conocer a tu hijo distinto al que tienes en la cabeza. A veces tenemos un hijo en la cabeza y es distinto. Quiero que lea muchos cuentos, pero le gusta jugar al fútbol. Quiero que se ponga coletitas y zapatitos de tacón, pero a ella lo que le gusta es disfrazarse de Spiderman. Pues eso, que son dos ejemplos muy tontos, en el fondo habla de que los niños son personas independientes de sus padres. Y creo que un consejo para que la crianza esté cargada de futuro es aprender a ver a tu hijo. Tu hijo como persona independiente, con preferencias, con estados mentales distintos, con una voluntad diferente a la tuya.

--¿Cómo afectan el móvil y las pantallas en general a estos vínculos paterno-filiales tan importantes durante la crianza y a la historia de apego?

--Pues quizás el mayor peligro de las pantallas y de las tecnologías es cuando se usan como regulador emocional. O sea, cuando tienes al niño poniéndose nervioso y le pones el iPad delante. Cuando tienes al niño llorando porque está angustiado y le pones la serie de dibujos animados. Cuando tienes al niño aburrido en un sitio y lo primero que utilizas es este recurso, ahí es cuando las tecnologías están poniéndonos un palo en las ruedas, porque se está sustituyendo un proceso fundamental de la interacción padres-hijos que son los padres como reguladores del niño. Somos una especie social, necesitamos, cuando somos pequeños, tener un regulador humano. Alguien que habla. Alguien que me mira. Alguien que me toca. Alguien que me abraza. Alguien que me distrae. Pero alguien, no una cosa, alguien. Entonces, cuando las pantallas se nos cuelan y se convierten en el ansiolítico del niño, en el regulador del niño, sustituyendo a los padres o a los adultos, ahí es cuando estamos en el peor escenario. Y luego hay otros escenarios, como ver una película todos juntos o utilizar algunas tecnologías para aprender cosas. También es bueno discriminar, no volvernos demasiado apocalípticos y entender exactamente cuál sería el uso peligroso para el apego.

--En una entrevista reciente con la escritora y terapeuta Anna Sólyom, el titular que elegí fue: “Quizá usamos tanto el móvil porque anhelamos esas caricias que no recibimos de niño”. ¿Qué opina?

--Eso se confirma en algunos casos, hay casos de gente que ha padecido carencias emocionales fuertes y tienen una vulnerabilidad a las adicciones muy alta, adicciones de muchos tipos. A la comida, al sexo, a los juegos de azar, al riesgo, y, por supuesto, a las tecnologías que son instrumentos de adicción muy poderosos. Mi primera respuesta sería que efectivamente cuando uno viene de una historia de descuido, de carencias emocionales, uno se vuelve muy vulnerable a engancharse a cualquier fuente de estimulación y de recompensa rápida. Desde tirar de un tragaperras hasta emborracharte, pasando por meterte en redes sociales o jugar mucho a videojuegos. Pero, independientemente de eso, las tecnologías son capaces de crear adicción incluso a la más sana de las personas sanas. Creo que están diseñadas con una ingeniería que va directa a nuestro sistema de recompensa. Creo que incluso personas que no padecen de conflictos emocionales demasiado fuertes pueden ser vulnerables, porque es algo que está en nuestros bolsillos las 24 horas del día y que, en cuanto lo abres, te está introduciendo una estimulación en el sistema que es adictiva. No digo que todos seamos adictos, pero creo que las tecnologías nos hacen a todos vulnerables a serlo.

--¿Cómo pueden afectar las leyes del silencio en la familia a los más pequeños?

--Generando escenas dolorosas o peligrosas para el niño, que el niño no puede entender y no puede procesar, porque no hay relato, por esas conspiraciones de silencio que estás diciendo. El niño tiene dos años, tiene tres años, tiene cuatro años y crece en un contexto donde a veces papá vuelve a casa explosivo, furioso y dando mucho miedo. Pero al día siguiente nadie cuenta nada sobre qué pasa con papá y por qué a papá le pasa eso. Nadie dice que es que papá está en el paro o que papá padece de alguna adicción, nadie cuenta eso, nadie convierte eso en un relato que el niño pueda entender. Y entonces lo que puede pasar con los traumas en los que no ha habido relato es que la mente del niño se haga responsable. Debe de ser que hay algo malo en mí que provoca esto. Debe de ser que hay algo que no hice bien y eso provocó que mis padres se divorciaran de esta manera, o que mi padre pegara a mi madre, o que mi madre se deprimiera tanto, o que mi padre a veces explotara. Los niños, a falta de un relato, tienen que construir su propia teoría sobre lo que pasa, y muchas veces se hacen ellos responsables de lo que pasa. Tienen un pensamiento muy egocéntrico los niños. No en el mal sentido de la palabra, sino que se ponen ellos mismos en el centro y dicen: ‘Esto debe tener que ver conmigo’. Y esto es grave o es potencialmente muy peligroso que haya situaciones dolorosas en casa y no haya un relato.

--¿Podría ponerme otro ejemplo?

--A veces se ve cuando los padres están en duelo. La madre acaba de perder a alguien o el padre acaba de perder a alguien, pero nadie dice nada y el niño se encuentra con un padre que a veces ¡Pum!, se va. Está mentalmente fuera, físicamente sigue ahí, pero se pone a llorar y nadie entiende por qué, y el niño no entiende por qué no hay relato y esto deja al niño en una posición mucho más vulnerable que si se le explica: ‘Mira, ha pasado algo, es difícil que lo entiendas, mamá está muy triste, vamos a darle un tiempo.

--Otra cita de su libro: “El mundo mental de la persona traumatizada es un mundo organizado en torno a la amenaza y la necesidad de sobrevivir”. Al final, eso también es lo que nos hace humanos, ¿no?

--Totalmente. Somos una especie que viene de un contexto de peligro. Nuestros organismos y nuestros cerebros han evolucionado en un tiempo muy distinto al nuestro, en un tiempo de escasez, de migraciones, de pocos alimentos, de mucha mortalidad, de cambios climatológicos muy poderosos. Entonces, tenemos organismos y cerebros muy preparados para aprender de los peligros y para ponerse en modo defensivo, de supervivencia, el modo defensivo de nuestros propios hijos, el modo defensivo de nosotros mismos. Efectivamente, como bien dices, esto nos hace humanos. De hecho, los humanos, ahora ya no porque tenemos tecnología, pero, durante milenios, los humanos hemos sido una especie muy vulnerable. No teníamos pelo para calentarnos, no teníamos piernas que corrieran rápido, no teníamos colmillos… Éramos un animal flojete, bastante flojete en la competición natural, y eso nos ha convertido en un animal particularmente sensible a los peligros y muy predispuesto a desarrollar estrategias para sobrevivir, lo cual, al mismo tiempo, nos ha convertido en el animal probablemente más ingenioso de todos, precisamente por eso. Como éramos los más débiles teníamos que inventarnos una agricultura y unos muros y unas sociedades que pudieran sobrevivir en un contexto hostil. Entonces, sí, es lo que nos hace humanos, entre otras cosas.