Marta Millà, autora del libro 'El azul imposible': "No hay cultura de muerte en nuestra sociedad"

Entrevistamos a la actriz catalana, que acaba de publicar una novela basada en su propia experiencia con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le diagnosticaron a su marido y el amor, ese refugio al que volver cuando todo se desmorona

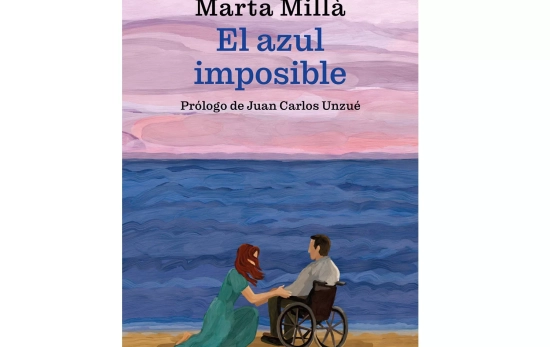

Hablar de las cosas importantes requiere valentía. Escribir sobre ellas, cuando la vida te pone contra las cuerdas, más todavía. La actriz Marta Millà lo ha hecho. Su libro, El azul imposible (editorial Ikibooks, 2025), es una historia de amor conmovedora, pero también un testimonio que visibiliza la realidad de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad devastadora, implacable, sin cura.

"El guion lo escribió la propia vida, que me asignó el papel de coprotagonista", se sincera Millà. Hablamos con ella de amor, de dolor, de esperanza, de la pérdida, del duelo y del azul imposible, ese turquesa translúcido que solo se deja ver un instante, justo donde rompen las olas.

--Martina, la protagonista de su libro, es una actriz catalana de cierta fama, pero pasa momentos de penuria económica. ¿Tan difícil es ganarse la vida en el sector de la interpretación?

--Hay actores que empiezan la carrera y no trabajan, hasta que llega un momento en el que uno toma la decisión de ganarse la vida de otra manera. Pero cuando trabajas, cuando sí tienes suerte y trabajas y tienes temporadas muy buenas, entonces no buscas un plan B. Y ahí está el problema. Aunque estés trabajando, son contratos temporales. Siempre. En el teatro y en la televisión, a no ser que pilles un culebrón largo, son contratos temporales, y eso conlleva inestabilidad, porque cada mes hay facturas por pagar. Y si estás cuatro meses sin trabajar, pues imagínate tú el lío… Es precario en este sentido, y no es una cosa de edad, la cosa no va de edadismo, yo no comparto esa mirada. Aunque, obviamente, a medida que una se hace mayor hay menos papeles para mujeres.

--Es chocante descubrir que una persona que ha salido en series de éxito en TV3 y es famosa pase momentos de dificultad económica. Esa precariedad lleva a Martina a aceptar la oferta de Jordi, pintor y coprotagonista, para posar como modelo.

--Sí, sí, pero es que es esto. No se dice mucho, pero es así. Toda la gente joven se ha buscado la vida de una u otra manera, ¿no?

--Todos hemos sido multiempleados en alguna ocasión…

--Los jóvenes buscan otros trabajos porque hay que completar el sueldo para pagar el piso y la vida. Y sí, hay un montón de actrices que hacen de modelo, que hacen clases, que hacen un montón de cosas. Y ahora, tal como está la vivienda, pues ya ni te cuento. Viviendo del teatro vas justo. Aunque tengas fama. Sigue siendo así.

--Martina y Jordi se conocen en el estudio de él, se enamoran y aparece la maldita enfermedad. El diagnóstico es un golpe duro, “la primera descarga eléctrica”, como usted lo llama, y lo primero que hace la protagonista es buscar en Google, algo tan típico hoy en día y a la vez un ejercicio de riesgo… ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, o Martina. No sé cómo prefiere hablar, si en primera persona o en nombre de Martina.

--En primera persona está bien, porque Martina soy yo. El primer contacto con el médico fue un shock. Por eso a mí no me parece mal que podamos meternos en Google y saber enseguida las posibilidades que hay. El problema es que no toda la información es correcta, pero tampoco encontré ninguna mentira en Google. Busqué enfermedades neurológicas, y, si no tienes ni idea, pues entras allá y te salen todas. No sabía cuál era la que afectaba a Jordi, pero ya vi la dimensión, vi que era una cosa grave. ¿Volvería a entrar en Google? Claro que sí. Siempre tienes que esperar al diagnóstico del médico, pero ¿quién aguanta dos meses?

--También le quería preguntar por ese tiempo de espera. La seguridad social tardó dos meses en darle la primera hora con el neurólogo. Supongo que esa espera debe de ser infernal cuando no se tiene ninguna certeza, ¿no?

--Sí. Sí, sí, sí. El no saber lo qué está ocurriendo, el ver que los médicos están observando, están haciendo pruebas... Tú captas que está ocurriendo algo que no pinta bien. Enseguida sabes que algo pasa e inicias toda esa búsqueda a la espera del diagnóstico. La cabeza se avanza, es algo lógico en el ser humano, una especie de supervivencia cognitiva de decir: ‘A ver, a ver, ¿de qué va todo esto?’. Y la mente se avanza y proyecta hacia adelante. Sí, yo creo que no saber lo qué ocurre es realmente lo peor. No saber qué ocurre y después el diagnóstico. Después, uno ya va entendiendo y te vas adaptando, pero lo primero es un choque. Nadie se espera esto. Y menos si no conocías ni la enfermedad. Estas enfermedades tan raras no estaban en mí, no estaban en mi campo de posibilidades, no existían.

--El diagnóstico fue implacable. “Se trata de una enfermedad neurodegenerativa. No existe tratamiento. No tiene cura”. Y después de la primera descarga eléctrica, a esperar de nuevo. Tres meses. ¿En 2025 ha evolucionado algo? ¿Se sabe algo más sobre la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Existe algún tratamiento?

--Hasta día de hoy, yo creo que lo fundamental, que sería un tratamiento, una pastilla, alguna cosa que pueda retrasar el avance de la enfermedad, no ha cambiado mucho. Falta investigación para encontrar una cura o, al menos, algo que retrase el avance para que el enfermo pueda durar muchos años, como sucede con la esclerosis múltiple. La ELA, en cambio, es fulminante y no hay avances. En el sentido social, hay más conciencia de que es una enfermedad muy cara, de que la administración tiene que poner dinero porque es cara. Una silla de ruedas básica, la típica que te ponen de la seguridad social, es gratis. Pero una silla de ruedas eléctrica para poder moverte con cierta comodidad vale entre 6.000 y 7.000 euros. ¿Quién puede pagar 7.000 euros, además de toda la ayuda de cuidadores que necesitas? Con el tema de la supresión de las barreras arquitectónicas de los pisos y la instalación de los ascensores también hay más conciencia, pero yo en los 15 años que han pasado no he visto una gran evolución. Se está hablando más, pero no veo un gran cambio.

--Usted, que cuidó a su marido hasta el último suspiro, cuatro años después del fatídico diagnóstico, ¿qué lección de vida podría compartir con nosotros? Al final, la vida va un poco de eso, de cuidar a la gente que uno quiere, ¿no?

--Para mí, sí. Creo que hay dos cosas básicas. Estar y vivir en amor, que es un estado que no sólo tiene que ver con la pareja, sino con el acto de ser amoroso con la vida, con uno mismo, con los otros, con los animales, con las cosas, con los trabajos. Es algo fundamental. Y después, los que tenemos la suerte de vivir en un lugar donde no hay bombas, tenemos que ser conscientes de lo privilegiados que somos e intentar realizarnos y ser felices. El privilegio de estar aquí, de vivir en paz, aunque haya muchos problemas que requieren de solidaridad, aún así, tenemos que disfrutar de la vida que tenemos. Cuando convives con una enfermedad así, cuando pasas un momento así de duro, aprendes a vivir bien.

--¿Realmente se escapó en mitad de una función de teatro en la que interpretaba a Madame Diderot, cogió la moto y fue hasta casa para decirle que le quería en su último día de Navidad?

--Cuando lo recuerdo, me parece irreal. ‘¿Eso hiciste? ¿Estabas loca?’. Sí, estaba loca de amor y lo hice. Y luego me planteé si contarlo o no, porque pensé: ‘Hombre, igual no me llaman nunca más’. No, no creo. Es una escena de película.

--Es uno de los momentos más emotivos del libro.

--Sí. Ahora, con los años, pienso que estaba loca, pero qué locura más bonita, ¿no?

--¿Por qué da tanto miedo la muerte?

--Porque no hay cultura de muerte en nuestra sociedad. Antes, cuando nuestros abuelos, sí que había una cultura de muerte como en sociedades orientales, que también tienen a la muerte más visible, más clara. Vivimos en una sociedad Occidental capitalista en la que hemos dejado de lado la espiritualidad. No hablamos de la muerte. Es una sociedad de rendimiento, de triunfo, de éxito, narcisista, hedonista, superficial, y, si estamos todo el día ahí, pues no aceptamos que esto se acaba, no aceptamos el dolor, no aceptamos, la pérdida, no aceptamos ni siquiera la tristeza, la nostalgia. No, la negamos. Y entonces, como negamos toda esta parte, como negamos todos los colores más tristes de la vida, más profundos, pues tenemos terror a eso y no nos familiarizamos con eso. ¿Dónde nos hemos metido? En una sociedad en la que se esconde la muerte, se esconde lo feo. Tenemos todo el rato brillo, alegría y olé, y estamos muy bien, pero la vida tiene otra cara, también, y negarla es absurdo porque crea un monstruo ahí detrás. La muerte es algo natural. No apetece, pero es natural.

--Si toda la belleza que hay en las cosas, en el arte, en las sensaciones, en las amistades, en la vida humana, es efímera. Si sabemos que todo tiene un principio y un final. Vivir el momento, centrarse en el ahora y disfrutar de las pequeñas cosas a cada instante es de vital importancia, ¿no?

--Sí. Hay un cuento zen que me gusta mucho y te lo voy a resumir. Es un monje que está pescando en el río y le coge un ataque de ira, porque hay un gato que le roba el pescado. Entonces, coge la espada y le corta el cuello al gato. Después, se va a casa y le entra un enorme sentimiento de culpa. ‘¿Cómo he podido dejarme llevar por la ira y hacer algo así? No merezco ser un monje. Y se va a ver a un maestro y le dice: ‘Maestro, estoy obsesionado con lo del gato. No soy una buena persona. No soy un buen budista’. Y el maestro le dice: ‘Así es. Tienes toda la razón. No eres un buen monje. Tienes que morir’. Y el hombre le dice: ‘Sí usted lo dice, maestro, voy a morir. No me merezco vivir’. El monje se sienta y coge el cuchillo para hacer el harakiri y cortarse el cuello. ‘Así no sufrirás’, le dice el maestro. ‘¿Estás preparado?’, le pregunta el maestro. “Sí, maestro’, responde el monje. Entonces, cuando el monje empieza a presionarse el vientre con el cuchillo, el maestro le dice: ‘¡Para! ¡Para! ¡Para! ¿Oyes ahora la culpa y los aullidos del gato?’. Y el monje se queda pensativo y dice: ‘No’. ‘Bueno, pues si ya no los oyes, ya no hace falta que mueras’, sentencia el maestro. Es una metáfora que explica que en el aquí y en el ahora no hay dolor, no hay neuras. Justo en el momento presente hay vida. Una enfermedad, si te da un término de vida, te empuja, es el haraquiri. Te empuja al aquí y ahora, aquí y ahora, mañana no sé. Estamos vivos, aunque no puedas andar, aunque no puedas hacer un montón de cosas. Si tienes amor y tienes gente al lado, la vida tiene sentido. Pero tienes que estar en el aquí y ahora, porque si te adelantas al futuro, vas a sufrir, y cómo eches de menos el pasado, también.