Esta es la postura de los expertos sobre la tecnología en los colegios: "No es la solución"

Pantallas en la escuela: cómo educar a los menores en el uso responsable del móvil sin caer en la prohibición total

En España, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), más del 69% de los menores de 12 años ya tiene un móvil propio, y el porcentaje sube rápidamente a partir de esa edad.

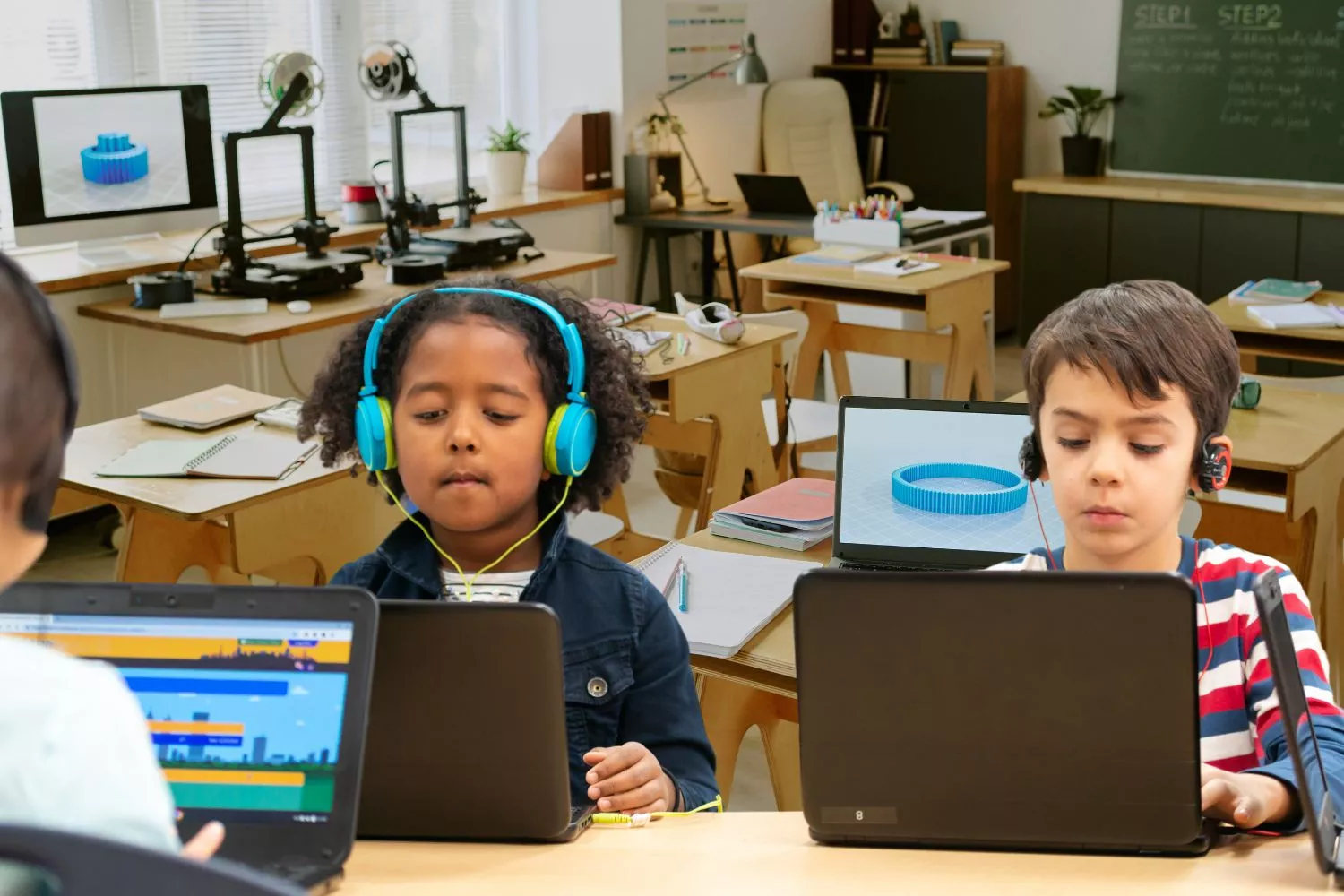

En pocas décadas, las pantallas han dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una extensión de nuestra cotidianidad. Están en los bolsillos, en las mochilas escolares, en el lugar de trabajo, en el ocio y hasta en la forma de socializar. Tan arraigadas están, que pensar en una vida sin ellas suena más a ciencia ficción que a nostalgia.

Por primera vez en la historia reciente, se da una inversión generacional sin precedentes: los hijos dominan mejor que sus padres una tecnología omnipresente, algo que ha tomado por sorpresa a muchas familias. Esta brecha digital, más emocional que técnica, deja al mundo adulto con una sensación de desamparo frente a la educación y protección de los menores. El verdadero dilema no gira tanto entorno a la existencia de las pantallas, sino a cómo —y para qué— las usamos.

Escuelas en el centro del debate: el reto real de educar en la era de las pantallas

Cataluña ha encendido la mecha del debate educativo tras su propuesta de limitar el uso del móvil en los centros escolares hasta los 16 años. La medida, impulsada por el Departament d’Educació, pretende frenar el aislamiento digital, mejorar el rendimiento académico y proteger el bienestar emocional del alumnado. Pero la pregunta persiste: ¿Eliminar los dispositivos es avanzar o retroceder?

Para el psicólogo y educador Jaume Funes, conocido por su trabajo con adolescentes, el asunto no se resuelve con una orden tajante. En una reciente intervención en el programa La Selva (en el canal 3 Cat), fue claro: “Prohibir no educa. No es la solución, lo haces más atractivo...”, revela. Y va más allá: “Tenemos una distancia enorme entre el universo adolescente y el sistema oficial de aprendizaje”.

Funes advierte que centrar el debate en el objeto —el móvil— es un error de base. El verdadero desafío está en enseñar a pensar, a cuestionar, a discernir. El dispositivo es solo el escenario; lo que importa es el guion que le damos.

¿Qué sienten los estudiantes ante la prohibición?

Desde la mirada del alumnado, las restricciones pueden ser incomprendidas o incluso hostiles. Funes pone el foco en la desconexión emocional que sienten muchos jóvenes hacia la escuela: “Ya cuesta motivarlos a asistir, y aún más si se les impide usar el único dispositivo con el que realmente se vinculan al mundo”, explica.

El panorama se complica cuando lo que se les ofrece en clase se limita a visualizar PDFs, lo cual no compite con el dinamismo y la interactividad a la que están acostumbrados fuera del aula. En palabras del experto: “Lo que tenemos no es solo una crisis pedagógica, sino un desajuste profundo entre las formas juveniles de aprender y las estructuras educativas heredadas del siglo pasado”.

Más allá del veto: una alfabetización crítica y urgente

La tecnología no desaparecerá. Lo que sí puede cambiar —y debe hacerlo— es la manera en que la integramos en la vida de los más jóvenes. La clave no está en eliminar pantallas, sino en construir criterios para usarlas con inteligencia. Funes insiste en que el foco debe desplazarse: del control del aparato a la formación del pensamiento. En lugar de regular dispositivos, hay que cultivar mentes capaces de filtrar información, de formular preguntas relevantes, de usar la tecnología como herramienta, no como adicción.

Del aula al hogar: un problema que también interpela a las familias

Buena parte del malestar social ante las pantallas viene del hogar. Muchos progenitores se sienten superados por una tecnología que no dominan, pero que sus hijos consumen a diario. Y con razón: las plataformas digitales están diseñadas para retener nuestra atención a toda costa, activando mecanismos cerebrales similares a los de sustancias adictivas.

El fenómeno ha sido definido como “economía de la atención”, un sistema basado en captar y monetizar el tiempo que pasamos frente a una pantalla. Notificaciones constantes, scroll infinito, algoritmos que nos muestran solo lo que queremos ver... Todo está pensado para que no soltemos el dispositivo.

Esta realidad ha motivado al Colegio Oficial de Médicos de Barcelona a emitir un documento titulado La protección digital de menores y adolescentes, donde se insta a las instituciones a responsabilizar también a las grandes empresas tecnológicas, no solo a las familias, en el cuidado de la salud digital de la infancia.

La otra cara del dispositivo: riesgos invisibles, consecuencias reales

No todo uso de la pantalla es negativo, pero el mal uso —abusivo, descontrolado, sin supervisión— sí puede dejar huellas profundas. Desde alteraciones del sueño y la alimentación, hasta trastornos emocionales, dificultades de concentración o síntomas de ansiedad, los indicadores son muchos y diversos.

La psiquiatra infantil Rosa Calvo lo resume con claridad: “Pensamos que a nuestros hijos no les tocará. Pero cuando ocurre, las consecuencias pueden ser graves, y difíciles de revertir”. Aislamiento social, pérdida de interés por actividades que antes disfrutaban, cambios bruscos de humor o dependencia extrema del móvil son señales de alarma que no deben ignorarse.

Hacia un pacto educativo y social en torno a la tecnología

El desafío que enfrentamos no es tecnológico, es humano. Implica que hogares, escuelas, instituciones y empresas asuman su cuota de responsabilidad. Que se fomente el pensamiento crítico desde la infancia. Que se enseñe a vivir en el mundo digital sin ser arrastrados por él.

El smartphone, la tableta o el portátil no son el enemigo. Lo preocupante es un sistema que convierte el tiempo de los menores en moneda de cambio. Y lo urgente, formar generaciones que no solo usen tecnología, sino que comprendan sus lógicas, sus riesgos y sus oportunidades. Porque, en definitiva, no se trata de elegir entre pantallas sí o no, sino de saber cuándo, cómo, para qué... y con qué consecuencias.